“南海珊瑚馆即将对外开放,欢迎大家前来参观!”8月5日,海南南海热带海洋研究所所长陈宏在微信朋友圈中,兴奋地和大家分享着这一消息。

“我想把在海底亲手种下的那片珊瑚花园,搬到公众眼前。”身为馆长的陈宏道出建馆初衷,“只为让更多人认识珊瑚,守护珊瑚。”

作为全国性科普基地,在这里,公众可以系统性了解珊瑚及其生态系统知识,能够看到150多种珊瑚标本与珊瑚礁生物群展示,而这些均为陈宏和团队亲自培育种植。

傍晚,三亚湾潮水渐退。

陈宏像往常一样来到一处珊瑚修复试验基地海域,观察着珊瑚的生长情况。放眼望去,形态各异的珊瑚在海水中若隐若现,长势喜人。这仅是陈宏种下的“珊瑚花园”一角。

作为海南最早开展珊瑚种植的先行者,年近花甲的陈宏仍在深耕他的“珊瑚花园”。

在大海里种植珊瑚绝不是一件容易的事情,而陈宏却在南海这片海域种了38年。

根据受访者供图制图

“研究珊瑚,在当时的国内是新兴领域,有很多未解之谜”

1987年的三亚,还只是一个刚刚起步的海边小城。

这一年,22岁的陈宏刚从浙江水产学院淡水养殖专业,被分配到浙江温州一家国有水产养殖场工作。

偶然间,一篇关于中国科学院南海海洋研究所三亚实验站珍珠贝研究的报道,吸引了他的目光。“我向往远方,向往海洋,更向往纯粹自然的科研生活。”梦想已在年轻且富有朝气的陈宏心中悄然萌发,一封自荐信从温州飞抵至中科院南海海洋研究所。

忐忑不安中,陈宏很快接到该所的回复:“欢迎你加入海洋生物的研究!”

10月,陈宏辞去工作,背起行囊,孤身一人来到了海南,奔向了他的梦想。

三亚实验站位于鹿回头山脚下,湛蓝如洗的大海不时泛起涟漪。站在海边,陈宏被这片蔚蓝海域深深吸引,坚定了留下的决心。

当时的他或许没有想到,这个偶然的决定将改变他的一生,也将改变南海珊瑚的命运。

入职三亚实验站,陈宏最初从事珍珠贝的研究工作,其海洋科研之路也由此开启。

走在鹿回头山脚下,潮水退后,满岸都是成堆的活珊瑚。“当时,内地人是很难见到珊瑚的,繁茂的珊瑚让我印象深刻,就像一簇一簇的花儿,色彩斑斓。”陈宏回忆,渐渐地,他将目光投向了更为神秘的珊瑚世界。

图为陈宏考察珊瑚礁时遇到海龟。

珊瑚,被科学家誉为“海底热带雨林”,为海洋鱼类、贝类、藻类等近30%的海洋物种提供了栖息场所,是近岸海域生态稳定的重要基础。

“当时,珊瑚还不属于我国的保护物种。没有法律的牵制,人们对珊瑚缺乏保护意识。一些人类活动给珊瑚退化埋下了隐患,威胁着珊瑚的生存。”陈宏走访后发现,当地的渔民也并不知道什么是“珊瑚”,只清楚海底有一种会开花的石头,他们称之为“海石花”。

上世纪90年代,海南各地的地方志中也找不到“珊瑚”二字,书中出现的也只有“海石花”。

“渔民不认识珊瑚,但我们认识。”海里有许多珊瑚断肢,1988年起,陈宏经常捡拾珊瑚断肢养殖。由此,逐步开展珊瑚的观察与培育等实验。

“研究珊瑚,在当时的国内是新兴领域,有很多未解之谜。”面对这片未知的蓝色海域,陈宏心中萌生了一个大胆的想法——人工培育珊瑚,修复受损的珊瑚礁生态系统。

不曾想,这个在当年被视为“天方夜谭”的念想,竟贯穿了他整个科研生涯。

“摸着石头过河,每一步实施都是无比艰难”

“有了珊瑚,大海就活了起来。”这是陈宏对海底珊瑚功能最直白的表述。

2003年,怀揣着对珊瑚研究的炽烈热情,陈宏又做出了一个大胆决定——创办海南南海热带海洋研究所,专注于珊瑚培育及其生态系统的研究与修复。

“要弄清楚珊瑚致病和死亡原因,珊瑚群落各自的演化规律,再逐步掌握规模化珊瑚礁修复保护技术。”这是陈宏的构想与规划。

没有先例可循,一切从“零”开始,起步时的艰辛可想而知。“摸着石头过河,每一步实施都是无比艰难,但我仍想做下去。”陈宏的声音里,藏着礁石般的坚定。

“海水里培育珊瑚,难度不小。”珊瑚种类繁多,仅海南就有300多种。不同品种珊瑚的培育,需要考虑所在水域的环境情况,因地制宜。可以说,人工培育珊瑚是一项复杂的系统工程。

更为艰难的是水下作业。珊瑚研究必须潜水至海底进行实地观察和种植,这对科研人员的体力和心理都是巨大考验。

1991年,陈宏第一次潜水观察珊瑚。当时,没有潜水教练在他身旁,陈宏只能“试着做”。他背着氧气罐跳进大海,刚潜到5米深,就吐出一口鲜血。

图为陈宏准备潜水观察珊瑚情况。

“原来是肺部毛细血管突然承受水压,导致破裂出血。”这是因为没有潜水经验,陈宏笑着说道,“后来就好了。”

类似的惊险时刻在他的科研生涯中并不少见——被牵引绳缠住大腿和脖子险些溺水;无数次被海流冲走,被牡蛎和珊瑚割伤……

“考验体力也考验技术。”普通人每次下潜1小时已感到疲劳,而陈宏每次下潜作业至少两三个小时。 如今的陈宏已经成了老潜水员,潜水如吃饭喝水一样简单,只穿着一双脚蹼,咬着一个呼吸管便下水了。

图为陈宏在海底观察种植珊瑚的生长情况。

而更让陈宏感到自豪的是他们所掌握的珊瑚无性繁殖技术。

珊瑚苗种的培育主要分为有性繁殖和无性繁殖。有性繁殖在天然海域繁殖,易受海流、波浪等水文条件影响,珊瑚苗成活率低。

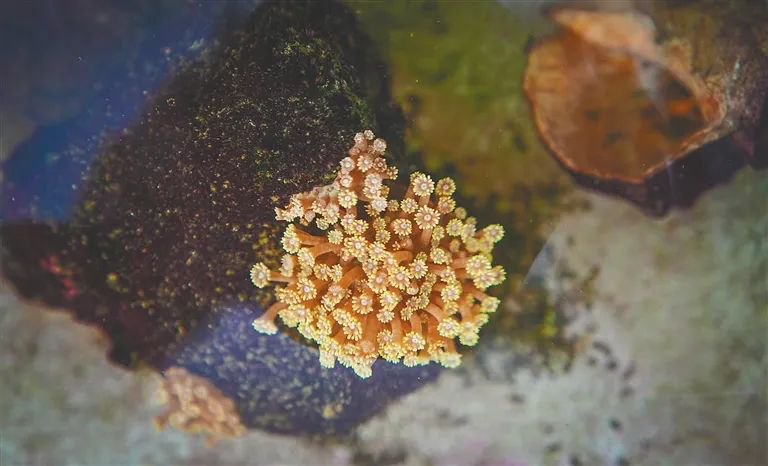

图为陈宏实验室里培育的珊瑚苗。

“我们发现,珊瑚苗在受伤时,会形成愈伤组织,周边还会出现大量的新生水螅体,这些水螅体能够演化成珊瑚体。”在此基础上,陈宏带领团队成功研发出单水螅体无性繁殖方法,使得珊瑚的平均成活率达到70%,最高一批达到了99%,“这让我国在珊瑚繁殖成活率方面走在了世界前列。”

图为陈宏把珊瑚固定在珊瑚礁上。

多年实践,陈宏带领团队摸清了珊瑚繁殖的基本规律,并通过苗床辅育的方式,研究出了多种珊瑚人工繁育技术。

“珊瑚苗床是我们野外育苗的独家发明,类似于植物嫁接。”利用绳子将珊瑚苗固定在苗床上,再放进海底,让苗种重新繁殖扩大族群。

与国际上大多采用几公分长的珊瑚枝做苗种不同,陈宏团队创新性地掌握了利用几毫米大小的珊瑚组织块作苗种的技术,大大增加了可人工种植的珊瑚种源。

“我想在南海海底种植100万株珊瑚,建一个海底花园”

2018年,陈宏正式发起“百万珊瑚培育计划”,“我想在南海海底种植100万株珊瑚,建一个海底花园,重现‘海石花’盛开的壮丽景象。”

这一计划的灵感来源于国内“百万造林计划”,陈宏希望能在海底创造类似的生态修复奇迹,在未来形成一定规模的“海底森林”。

“百万珊瑚计划”的实施并非易事。珊瑚对生长环境极为敏感,水温、水质、光照等因素的微小变化都可能影响其生存。

经过数十年探索,陈宏团队已经掌握了珊瑚致病因子,攻克了珊瑚白化、珊瑚规模化培育和珊瑚生态修复三大重点难题。

“培育难题已经解决,接下来是逐步扩大种植规模。”根据不同海域特点,陈宏带领团队开发了多样化的种植技术,如珊瑚苗种“飞播法”、海底种植机器人等,种植效率从“一天潜水5—6个小时,最多人工种植500—600株珊瑚”提升到“一天很容易种植上千株、甚至上万株珊瑚”……这些技术创新为大规模珊瑚修复奠定了基础。

图为2025年5月,陈宏(右)与助手准备利用无人机将固定好的珊瑚苗圃“空投”至目标海域。

现在,陈宏已经在三亚凤凰岛海域培育了近70万株珊瑚,且人工培育珊瑚最大直径已达70厘米以上;在西沙永乐环礁附近的鸭公岛、全富岛、银屿,已成功种植鹿角珊瑚、软珊瑚、苍珊瑚等30多种珊瑚。

在约400亩的南海海域,陈宏团队已种植珊瑚80多万株,“百万珊瑚计划”正一步步变为现实。

图为陈宏在西沙永乐环礁培育的珊瑚。

与此同时,陈宏的研究也迈上了新的台阶——建立了全国首个珊瑚种质基因库,现已收录150多种珊瑚物种。“它就像是守护南海珊瑚种群的‘诺亚方舟’,为一系列科学研究提供珍贵的种质资源。”

而陈宏也创造了国内繁殖且成活数量最多的珊瑚繁殖与移植纪录,建立起了中国最大的珊瑚科研与培育基地,填补了国际珊瑚研究的多项空白,达到了世界领先水平。

如今,60岁的陈宏,很快就要面临潜水项目的年龄限制,但他仍执着地研究珊瑚,培育珊瑚,不愿错过珊瑚的身影。

38年来,陈宏的足迹遍布海南的每一片海,海南岛的周围哪里有珊瑚,他都铭记在心。38年的科研生涯,从青春年少到两鬓斑白,他将最美好的年华献给了南海的珊瑚,被人亲切地称为“珊瑚爸爸”。

“和珊瑚在一起的时间比陪儿子时间还长。”面对妻子的怨言,陈宏也时常感到亏欠家人。

回望这条充满艰辛的道路,陈宏的笑容朴实而动人:“美丽的珊瑚始终令人牵挂。”

三十八载以梦为马,耕一座璀璨花园。2017年,他被评为“感动海南”十大年度人物。

“到明年,海底种植的珊瑚将成倍增长,有望实现人工种植100万株珊瑚的计划。”对即将实现的“百万”梦想,陈宏充满期待。

“珊瑚礁生态系统的碳汇能力更为显著”

在“双碳”目标与蓝碳经济背景下,珊瑚礁的碳汇功能成为研究热点。在这一背景下,陈宏团队的珊瑚修复工作被赋予了新的意义。

“珊瑚礁生态系统的碳汇能力更为显著。”近年来,陈宏团队深入探索这一领域,揭示珊瑚礁在碳循环中的重要作用。

“研究表明,健康的珊瑚具有碳汇功能,可有效降低海洋二氧化碳含量。”在陈宏看来,“健康的珊瑚礁生态系统是高效的‘蓝碳’捕获者,不仅为海洋生物提供食物和庇护所,还对全球气候调节发挥至关重要的作用。”

陈宏解释道,健康珊瑚与虫黄藻共生,通过光合作用吸收二氧化碳;而白化珊瑚因失去共生藻类,呼吸作用释放的二氧化碳超过吸收量。当系统以藻类为主导时,碳汇功能增强。

通过将珊瑚修复与“蓝碳”经济相结合,陈宏带领团队逐渐探索出一条海洋生态价值实现的新路径,为海洋生态保护提供可持续的发展模式。

珊瑚修复工作远未结束。

随着全球气候变化加剧,珊瑚白化风险仍在增加;沿海开发、海洋污染等人为因素对珊瑚礁的威胁依然存在。要实现南海珊瑚生态系统的全面恢复,还需要更多人的参与和更长期的努力。

如今,陈宏早已告别了孤身奋战的局面,越来越多的科研团队、环保力量在海南正形成“千军万马”之势,共同守护南海这片“海底花园”。

放眼洒满银光的三亚湾,陈宏穿上了潜水服,他要检查前段时间投下的珊瑚苗的生长情况。

“希望海洋生态修复在这里能结出硕果。”望着波光粼粼的海面,陈宏在静静等待,等待珊瑚茁壮成长,等待海底长出那片斑斓色彩,“这并不是困难的事情。”

从最初的“海石花”到如今的“生态瑰宝”,从手工培育到科技赋能,陈宏用38年的坚守,诠释了一位科研工作者对保护海洋生态环境的执着。

即将开放的南海珊瑚馆,不仅是他心血的见证,更将成为传承珊瑚保护理念的重要平台。

“只要珊瑚还需要守护,我就会一直做下去。”陈宏的话语朴实而坚定。

在南海这片蔚蓝海域,他与珊瑚的故事,将继续书写。

编辑:张冰