“以前上山核查需要携带纸质的生态保护红线区域图和图斑点位图,在林子里转半天也未必能找准图斑位置。如今,打开‘美丽山水’移动终端,北斗定位精准导航,红线边界、历史影像一目了然。”走在浙江省衢州市衢江区湖南镇金家山村一处山坡上,衢州市生态环境局衢江分局工作人员刘路路手持平板电脑,向记者展示着生态保护红线监管现场核查的“新装备”——自然生态环境监管移动终端(以下简称“美丽山水”移动终端),“现场核查影像也能实时上传平台,效率成倍提升”。

图为“美丽山水”移动终端工作平台

而发生在基层的这场红线监管变革,背后是一张由生态环境部卫星环境应用中心(以下简称“卫星中心”)、浙江省生态环境监测中心共同搭建,覆盖衢州市509.68平方公里生态保护红线区域的“天空地”一体化监管网络,串联起国、省、市、县四级监管力量。

面对生态保护红线等重要生态空间生态破坏,国家与地方究竟如何协同开展生态环境监督?为守护好这条“红线”,从“天眼”俯瞰到地面巡查,国、省、市、县四级力量又如何进行监管联动?

从被动“等线索”到主动出击,“天空地”一体化监管平台上线

在卫星中心重要生态空间人为活动智能监测一体化终端(以下简称“智能终端”)系统界面上,高分辨率卫星影像不断刷新。

图为卫星中心研制的智能终端平台界面

“嘀——”一组亚米级高清卫星影像完成处理,衢州生态保护红线区域内的地表变化被精准捕捉。

在技术人员的操作下,记者注意到,经过人工智能算法初筛,生态破坏问题的图斑信息被标记,连同对应的经纬度、红线边界叠加图、历史影像对比数据,一同打包推送到移动终端准备开展现场核查。

“地方可以利用智能终端,主动识别疑似生态破坏问题线索并推送到移动终端,完成线索的核查取证后反馈到系统,形成闭环。”指着屏幕上闪烁的点位图标,卫星中心陆域红线监管室主任、正高级工程师蔡明勇解释道,“智能终端相当于让地方很便捷地使用到了国家红线监管平台最核心的业务能力,可以及时发现红线内各种非法开矿、违法占地、毁林开发等问题线索。”

2023年,生态保护红线监管迎来“高频次、常态化、全覆盖”的开局之年,卫星中心持续开展国家生态保护红线监管平台业务应用,完成了全国首次生态保护红线疑似生态破坏问题线索遥感监测以及“双月”常态化监测,使生态环境遥感监测驶入了“快车道”。

“自2022年底起,我们就将智能终端的核心算法集成到国家生态保护红线监管平台,优化了生态保护红线遥感监测监管技术体系。截至2025年6月底,累计发现生态保护红线生态破坏问题线索近6000多处,核实认定问题超900余处。”蔡明勇介绍。

然而,基层监管却一度陷入被动。“我们生态保护红线监管手段比较单一,需要等待国家和省级下发线索才能开展监管工作,存在‘头痛医头、脚痛医脚’现象。”采访中,衢州市生态环境局局长钟战铁坦言,“等收到下发的问题线索清单再进行核实、处置,往往已错过最佳整改时机。”

从被动“等线索”,衢州决定主动出击。

转变就发生在今年3月。依托卫星中心智能终端,融合高分辨率卫星遥感、航空遥感和地面监测,衢州正式上线“天空地”一体化生态保护红线监管平台,主动开启衢州市人为活动变化和地表变化的“双月”加密监测。

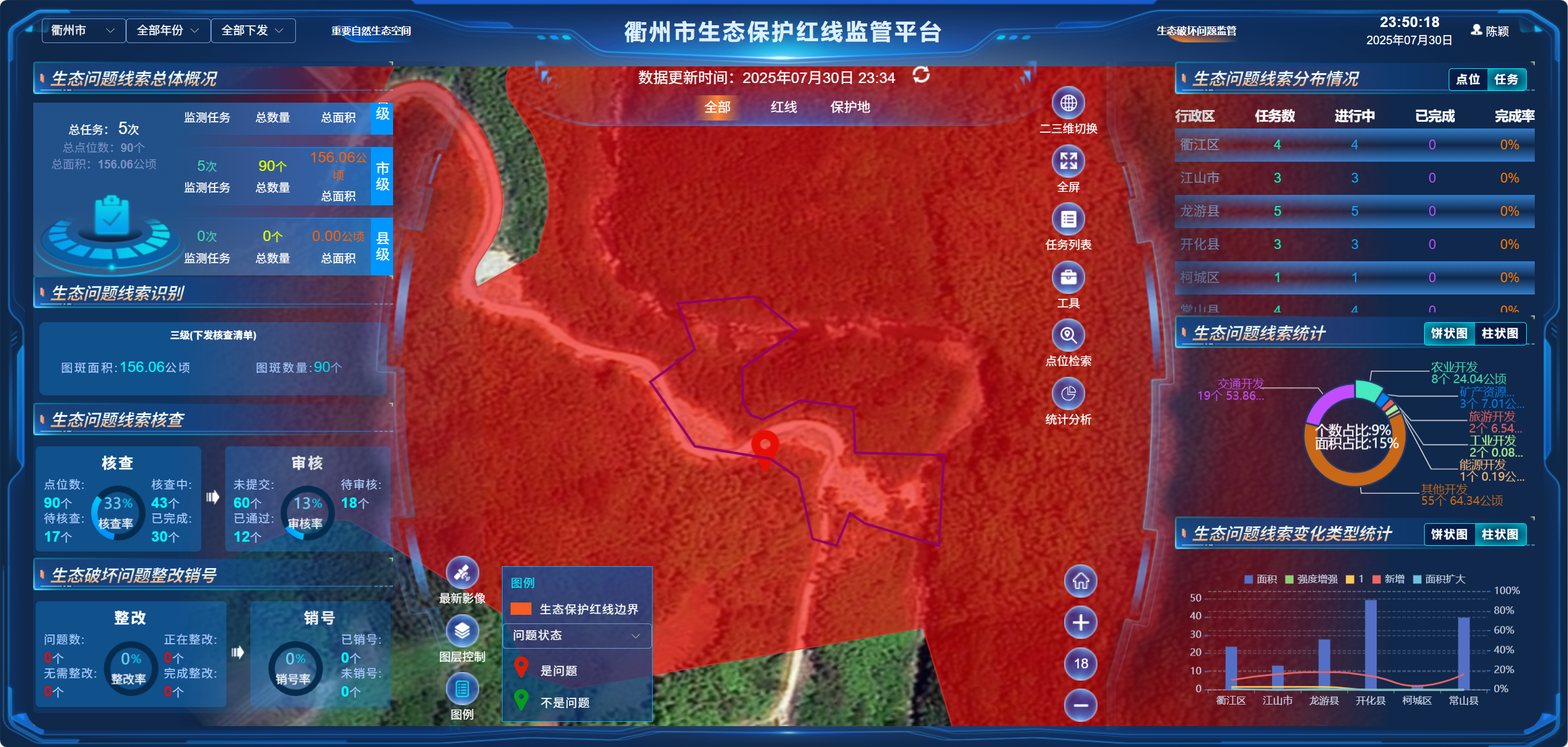

图为衢州市“天空地”一体化生态保护红线监管平台

“平台将‘天空地’多源手段获取的疑似生态破坏问题等信息集成展示,可实现监管成果数据的综合管理、数据可视化呈现与查询统计、野外核查等业务功能,可动态掌握衢州生态保护红线和自然保护地内的生态本底及变化情况。”谈及平台的创新模式,蔡明勇详细介绍。

从国家到市级,数据“中转站”指导协同作战

当国家生态保护红线监管平台的问题线索抵达浙江省生态环境监测中心的遥感平台后,“省级复核+市级调度”协同作战也随即展开。

走进浙江省生态环境监测中心遥感所办公室,遥感所所长潘淑萍正操作着浙江省环境遥感监测业务平台控制系统,“卫星中心每两个月会下发一期生态破坏问题线索图斑,我们先进行筛查,对影像模糊或疑似误判的点位进行复核,确认后下发到市里。”潘淑萍讲述。

除国家平台下发问题线索外,浙江省生态环境监测中心同时依托省环境遥感监测业务平台,采用数智化手段对省内生态破坏问题进行自查自纠。

“我们会不定期开展专题排查,如今年曾进行光伏项目、饮用水水源地风险源排查,围填海建设、废弃矿山修复排查等,目前已累计筛查出42个生态破坏问题线索。”潘淑萍一边介绍,一边打开了某毁林点位的高清影像。屏幕上,一片林地内疑似建设的光伏项目已侵占了部分生态保护红线。

作为“央地协同”双月监测的试点省份,面对自然保护地、生态保护红线等重要生态空间破坏,浙江省也逐渐形成了“问题发现—提交省厅—问题下发”的监管工作机制。

数据在省级层面完成核验后,便进入了衢州市生态环境局的“调度中枢”。

在衢州市生态环境局会议室内,衢州市“天空地”一体化生态保护红线监管平台实时展示着“一张图”——90个问题点位以红、黄、绿三色标注,分别代表“待核查”“核查中”“已完成”,鼠标点击任一点位,现场照片、核查报告、整改进度等全流程信息一清二楚。

图为衢州市“天空地”一体化生态保护红线监管平台

“现在,平台在收到线索后可‘一键式’下发至区县,区县通过平台可实时反馈进展,我们在办公室就能调度全市生态保护红线监管工作。”手指着衢江区某图斑点位,衢州市生态环境局规划生态处处长陈颖讲述。

在市级调度环节,跨部门协同成为关键。“发现违法占地、破坏耕地等问题,我们第一时间移交自然资源部门;涉及毁林等问题,立即对接林草部门;需要乡镇配合整改,直接发送协办函。”陈颖介绍,“以前,各部门‘各管一摊’,现在通过平台数据共享、责任共担,形成了监管合力。”

更为关键的是,从数据贯通到协同处置,实现了“国家级线索直传省级、省级分流至市级、市级调度至县级”的无缝衔接。

“过去数据在层级传递中容易延迟、遗漏,现在通过统一的数据标准和共享通道,国家下发的图斑信息能在24小时内直达各区县,为快速处置争取了时间。”蔡明勇说道,2024年以来,卫星中心已向浙江省推送衢州地区3批共302条疑似问题线索,涵盖交通开发、旅游建设、露天固废堆存等多个类型。

从“铁脚板”到“活数据”,“美丽山水”打通基层监管“最后一公里”

到达衢江区湖南镇金家山图斑点位,刘路路点击“美丽山水”移动终端上的“现场核查”按钮,依次填写点位问题类型、破坏面积、责任主体等信息,并拍摄现场照片和视频上传至平台。

“以前现场核查要携带点位纸质材料,查询信息不便,因缺乏实时数据支撑,对一些问题的判断准确性受限,且现场记录也繁琐。”如今,“美丽山水”移动终端成为了刘路路现场核查的“随身工具箱”,“核查结果可实时记录,直接同步到市、省、国家级平台,审核人员当天即能看到。还能查看图斑点位周边是否有其他生态破坏风险。”

卫星中心红线监管中心工程师任致华介绍,“美丽山水”移动终端集成了生态破坏问题图斑展示、位置导航、核查填报、审核管理等多个业务模块,创立了国家与地方协同配合、分层分级监管的新模式,解决了基层工作力量薄弱、现场核查难等监管难题。

图为衢州市“天空地”一体化生态保护红线监管平台

可以说,这个依托衢州市“天空地”一体化生态保护红线监管平台研制的“美丽山水”移动终端逐渐打通了自然生态监管的“最后一公里”,“现在我们能自己‘找问题’,监管更主动,效率更高。”刘路路说。

记者在终端上看到,最新上传的现场照片显示,3.4亩边坡已种上林木,裸露地表基本覆盖。“整改过程中,我们每周上传一次进度照片,市级部门可随时抽查,确保生态修复真正落实。”

图为衢州市生态环境局现场抽查情况记录

陈颖告诉记者:“我们也会使用‘美丽山水’移动终端前往现场抽查,核实区县填报信息是否属实。”

如今,衢州的四级监管体系已初见成效。从卫星中心的“天眼”俯瞰,到省级部门的线索复核,再到市级平台的“一张图”调度,直至区县现场核查——四级联动正在让曾经“看不见、管不着、改不及时”的生态破坏风险变得可监测、可追溯、可闭环。

“借助一体化红线监管平台,监管人员可自主、及时、快速监测发现辖区内生态破坏问题线索,及早干预、处理,大幅提升了基层生态环境监管效率。”钟战铁表示。

2025年以来,通过“天空地”一体化平台下发衢州的90条问题线索,已完成整改82条,整改率达91%。今年6月,项目入选浙江省第一批数字生态文明建设重点应用场景,为全国智慧化生态保护红线监管提供了“衢州样板”。

如今,在卫星中心的协助下,地方发现生态破坏问题和分类研判的水平也逐渐提升,蔡明勇说道,“我们正在建设地方的‘生态破坏问题样本库’。”

从国家的“天眼”到基层的“铁脚板”,四级联动让生态红线监管没有死角。未来,卫星中心将进一步打通“国—省—市—县”数据壁垒,让生态红线守护更精准、更高效,“让每一寸绿水青山都有人管、管得好。”